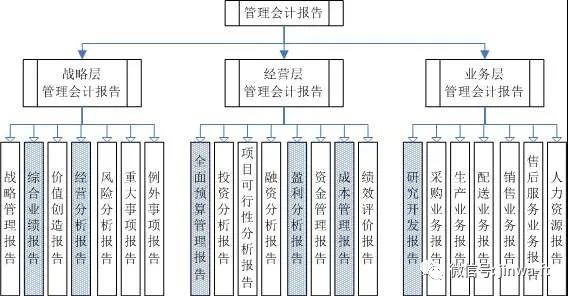

框起來的都是跟管理會計有關的。大家結合實際工作,看國家發布的管理會計指引就會找到方向。

應用指引還只是綱領性的文件,需要大家結合實際工作去落地。我的新書《推行精細化核算,提升企業經營績效》就把管理會計、企業內控、精益生產都融合到了一起。其實財務做到一定階段,你自然而然就會接觸管理會計的內容。董事長工作報告,其實就是綜合業績報告。大部分內容是財務總監可以代寫的。每一家上市公司的年報,都包含了經營分析報告的內容。包括同比的分析,營運情況、風險管控、成長性各種分析。還會對企業所處行業和面臨的風險做分析。讀懂一份同行業的年報,如果你能寫出自己公司的年報(當然包括借助會計師的審計報告和各部門的分報告)。我們會發現我們需要對市場、行業、產品、客戶和供應商以及人力資源和法務(訴訟)有足夠的了解才能完成。然后平時,我們可能會面臨一些并購、重大投資可行性分析、新增項目的盈利分析。會要求我們做預算和預算管理,可能會涉及股權激勵。從細里說,成本管理不再是我們以前了解的核算和事后分析。而是從整個產品的生命周期都要去參與。比如要推出一個新產品,市場定位是怎樣的,用什么方案來實現,要保證成本在什么水平。然后考慮用什么材料和軟件——先要做出預測,然后定方案是做決策,最后要做好整個生命周期的成本計劃(這個有點難,但到具體行業就有自己的規律和方法了)。一般來說,材料漲價,產品可能隨著漲價,但是匯率波動,人工成本上升,這個沒法通過漲價來彌補增加的成本。比如產品研發是否有專家評估小組、研發部門是否有建立物料庫,一個產品的開發,硬件、軟件、結構、電子等各方面的大佬在一起商量,可能只需要幾分鐘時間就可以拿出最優的開發方案,縮短開發時間且節省大量的研發投入。如果沒有研發物料庫,每一個新產品都用新的原材料,這樣可能導致80%的產品都是沒有凈利潤貢獻的。很多企業產品有毛利,但是因為匯率和人工成本變動,成了負毛利,居然還賣了快一年才發現。也有的企業,產品是盈利的,但是庫存管理不好,一共賺了200萬,結果呆滯庫存增加了800萬,這部分庫存損失至少50%以上。所以,就涉及到了上面那個圖的第三部分,業務層面的管理會計報告,研發、采購、生產、銷售、售后、人力,都要有分報告。所以,成本管理的預測、決策、計劃、控制、分析是一整套的流程,不能只停留在核算和事后的數據分析。我們一般認為,研發和生產還有人力的報告跟我們財務關系不大。如果這么認為,那還是老思維。因為我們作為管理會計,上至公司戰略,下至每一個影響企業利潤和公司價值的業務,都要去參與。執行過程,業務端才是我們要關注的重點。因為戰略確定了,經營目標確定了,就要通過預算管理、風險管理、人力資源管理、研發管理、財務管理、風險管控等工作,來保證目標的實現。企業的目標——組織的目標——個人的目標,只有每個人的目標跟部門、公司目標是一致的,企業才會有合力、組織才會有活力,員工才會有創造力。管理會計之所以值錢,因為我們首先已經是個優秀的管理者,然后還是個具有專業知識會運用管理會計工具的“會計”。不管愿不愿意,不管有沒有出發,未來的方向就在那里。與其高談闊論或者怨天尤人,不如啟程~~~~

來源:巨靈鳥 歡迎分享本文